子どもとかたづけ

整理と収納、かたづけサポート

さかいあゆみです。

埼玉・東京を中心にご訪問サポートを行なっています。

子どもが片付けできないんです!

よく聞くお悩みです。

はっきり申し上げると、お子さん片付けできるんです!

学校でランドセルをロッカーに入れる

使った教科書や道具箱を机の引き出しにしまう

靴を靴入れに入れる

これは片付けですよね?学校や幼稚園、社会の中でやっています、できています。

POINT!

ルールが決まっている

友達の目がある

判断権は個人にある

管理できる量である

なんで家じゃできないの?!

小学校や幼稚園の場合と家の違い見ていきます。

学校の場合

入園・入学すると、その日から流れが決まっています。

周りのお友達も同じように動き、お互いに見ています。

幼稚園ではまだ先生に委ねられることが多いですが、小学生に上がるとある程度の判断は個人に。

例えば、ハサミで切った切れ端

ゴミ箱に捨てる?引き出しに入れる?

これはとても些細なことですが、学年が上がるにつれて色々な判断は子ども自身に与えられます。

学校には学用品、教科書や授業に関係する物のみ。子ども自身が管理する物が、家と比べて圧倒的に少ないのです。

家の場合

流れるように赤ちゃんからいつの間にか幼稚園、小学生と成長していきます。

いや、正確には親も子どもも毎日に必死。

日常の繰り返しのなか、明確に切り替えるというよりもじんわりと変化していくのです。

カバンはここに置いてみよう。

制服はこっちかな?

家の作りも、毎日の流れも全家庭統一で決まったルールなんて存在しないので、オリジナル試行錯誤の収納。

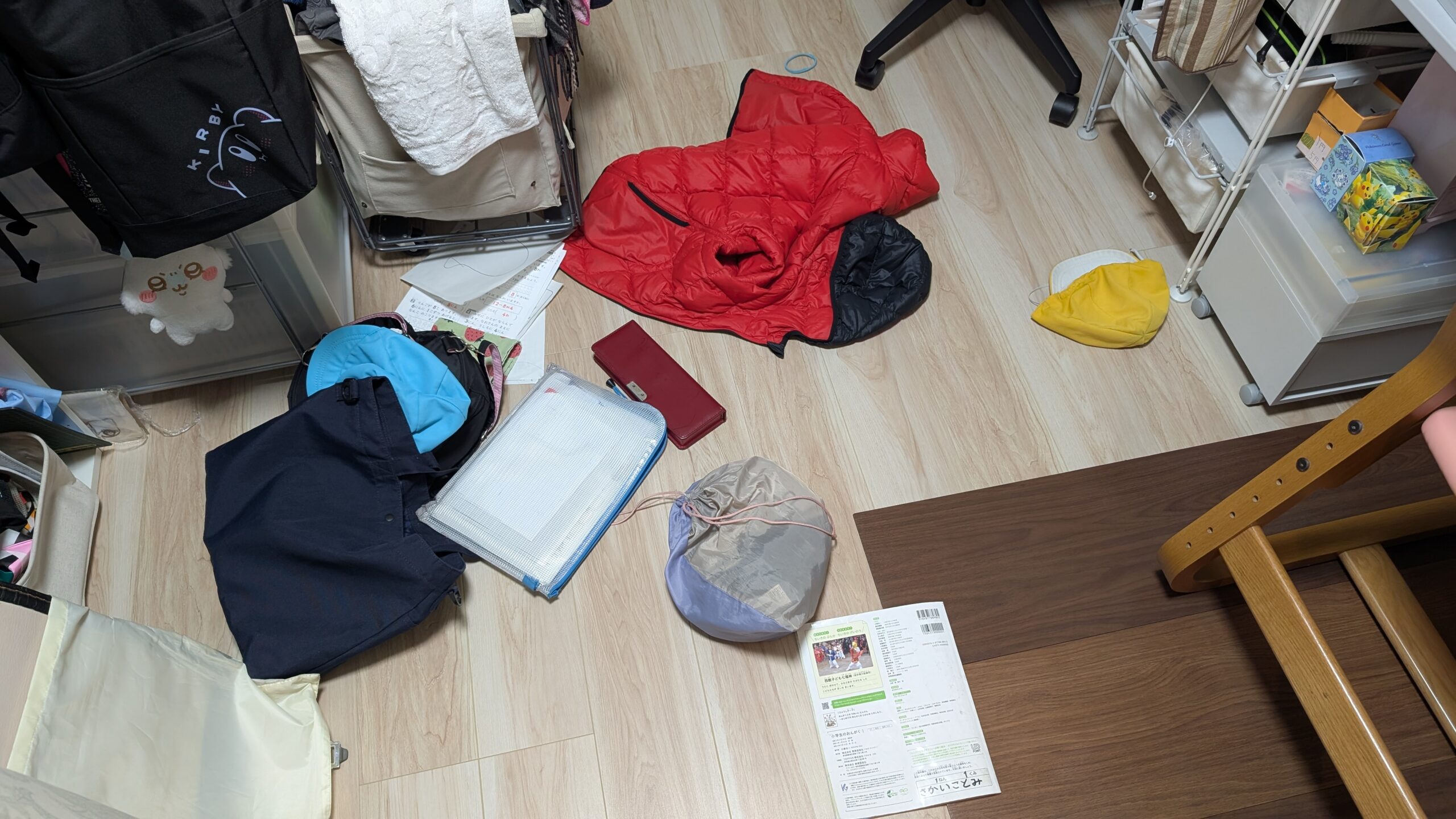

ランドセル置きっぱなし!片付けて〜といいながら、自分のものは床置きだったり…

スキマにスッと忍ばせる…

それ、見られてますよね…きっと。笑

判断権は、とってもあいまい。

おもちゃを買い与えたのは親、遊ぶのは子ども。

子どもの物と言いながら、捨てる判断は案外、親がしています。

子どもの作品もそうで、作ったのは子ども。

思い出です!と親の判断になることが多い一つ。

子どもが張り切って作った大作。

子どもから見ると大切だけど、親から見ると場所をとる厄介なもの

なんてことも往々にしてあります。

量に関しては、学用品から衣食住、遊び…家ですから、たくさんあるのは仕方のないこと。

親の管理の物も多く、子どもだけで決着がつかないことが多いです。

おもちゃは子どものモノ!と思うかもしれませんが、自分が欲しいものだけではない現実があります。

お下がりやプレゼント、何かのおまけ。

子どもの遊びたい!と親の遊んで欲しいことって違いませんか?

この場合、管理できる量をはるかに超えた物が《子どものモノ》で括られるのです。

①範囲を絞って始めてみよう。

学校と家の違いを見ていくと、かたづけできるのにできない理由が見えてきます。

そうは言っても、家でもかたづけしてほしい!

①かたづけて!の範囲を絞ってみてください。

遊んだものを戻す

机の上を空っぽにする

ダイニングテーブルの上を綺麗にする

ランドセルを戻す

注意としては、ここで戻す場所が決まっていない事に気づくこともあります。

小さいうちは戻せる環境を親が整えてあげるのが前提。

目線を下げて、子どもと一緒に作っていけるのが理想ですね。

場所の共有で声かけも変わってきます。

さらに②時間を決めるルーティン化もおすすめ!

②行動のきっかけ

歯磨き前後に 遊んだものを戻す

宿題が終わったら 机の上を空っぽにする

ご飯の前に ダイニングの上を綺麗にする

遊ぶ前に ランドセルを戻す

子どもと親のタイミングがばっちり合うことはありません。

時間が読めるのであれば、〇時や時計の針が〇〇になったら、タイマーがなったらなど。

時計を見る習慣や練習、時間感覚を養うのにも有効です。

子どもの集中力は年齢により異なりますが、一般的に『年齢+1分』程度と言われています。

小学生低学年で15分程度。

いる・いらないの整理をする時は15分以内で見れる量に絞ってやってみてください。

回を重ねる程に、判断力は上がっていきます。

手放す基準を育ててください。

余談ですが…

子どもと親の範囲を擦り合わせるのはとても大切です。

私と中3息子、ワークの丸つけの話ですが、

『1日で終わる!』と宣言した彼。

私は1日で終わる。と言われたので1日の終わりになぜ終わっていない!と問い詰める流れになります。笑

彼の1日は2時間くらいの予定でした。

たった2時間ですが、日常の事や部活、塾などで、その2時間が捻出できず、やれなかったのです。

当たり前ですが、1時間しか使える時間がなければ、終わるのは2日になるのです。

まだまだ見積力が甘い息子。

1日と大きな範囲で見ると余裕がありそうですが、自由に使える時間で見ると、思ってる以上に少ないんですよね。

幸せ多い時間に。

子どもが片付けしやすい仕組みを作っていきたい。

そんな想いでお片づけの依頼をいただくことも多いです。

できない、の前に仕組みを変えて整えてみませんか?

モノの持ち方を考えてみませんか?

子どもの可能性は無限大。できるになるキッカケは一緒にやる片付けや仕組み作りかも知れません。

最後までお読みいただきありがとうございます。

家は体を休め、心の安心基地。

時間をかけずにかたづく仕組みを手に入れて、家族や自分の好きなことのために生きる時間を使ってほしい、それが願いです。

ありがとうございました。